Es gibt Fragen, die stellt sich fast jeder, der sich mit dem Thema CO Melder auseinandersetzt. Diese sollen nun an dieser Stelle auf den Punkt gebracht beantwortet werden.

Wie breitet sich Kohlenmonoxid (CO) aus?

Theoretisch ist CO etwas leichter als Luft. Da die Zusammensetzung der Raumluft aber unterschiedlich sein kann, ist auch das Masseverhältnis zum CO nicht immer gleich. Man kann daher nicht sagen, dass CO von der Quelle direkt aufsteigt. Aus diesem Grund werden CO-Melder nicht ausschließlich an der Decke, sondern meist auf Augenhöhe angebracht.

Wo werden CO-Melder montiert?

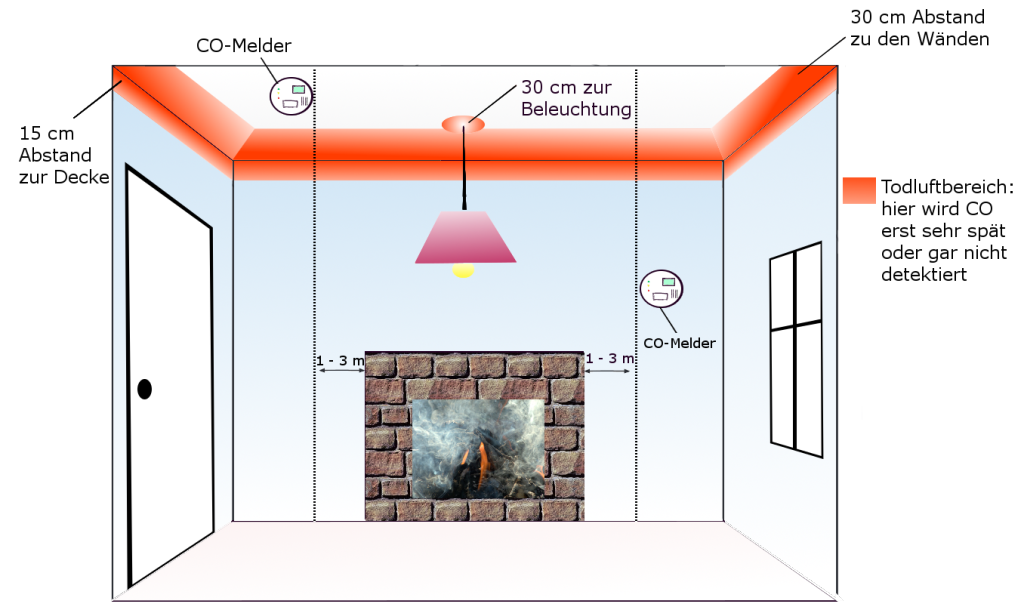

Kohlenmonoxid-Melder sollten in jedem Raum montiert werden, in dem eine Verbrennungseinrichtung wie eine Gastherme oder ein Kamin befinden. Gerade in Aufenthaltsräumen, Schlafzimmern und schlecht belüfteten Räumlichkeiten ist es empfehlenswert einen CO Melder anzubringen. Dieser ist im Idealfall fest an der Decke zu verschrauben. Folgende Abstände sind dabei einzuhalten:

• 30 cm von den Wänden und Beleuchtungseinrichtungen

•1 bis 3 m (horizontale Strecke) zur möglichen CO-Quelle (Brennstätte)

• so weit wie möglich, min. jedoch 1 m von Kochgeräten (auch bei Wandmontage) Sollten Sie Zimmer überwachen wollen, auch ohne dass diese über einen Kamin oder ähnliches verfügen, können Sie den Melder auch so installieren, dass sich die Anzeige auf Augenhöhe befindet. Das Warngerät ist dann aber mindestens 15 cm von der Decke entfernt anzubringen. Insbesondere in Schlafräumen empfiehlt sich die Montage auf Atmungshöhe.

Sollten Sie Zimmer überwachen wollen, auch ohne dass diese über einen Kamin oder ähnliches verfügen, können Sie den Melder auch so installieren, dass sich die Anzeige auf Augenhöhe befindet. Das Warngerät ist dann aber mindestens 15 cm von der Decke entfernt anzubringen. Insbesondere in Schlafräumen empfiehlt sich die Montage auf Atmungshöhe.

Generell ist darauf zu achten, dass das Gerät keinen starken Verschmutzungen ausgesetzt wird. Sowohl Staub als auch Feuchtigkeit und Lack- oder Lösungsmitteldämpfe können sich auf dessen Funktionsfähigkeit auswirken.

In Wohnhäuser mit Heizungskeller ist es sinnvoller, den Melder vor dem Raum mit Heizanlage zu montieren. So wird eine erhöhe Konzentration an Kohlenmonoxid schnell erkannt und das Signal kann besser wahrgenommen werden.

Wichtig ist auch, sich bei der Montage vor Augen zu führen, dass der CO-Melder die Raumluft untersuchen soll, die Sie einatmen. Deshalb darf die Umgebungsluft um das Gerät nicht abgesaugt (Lüftungssysteme!) werden bzw. in dessen Nähe permanente Zugluft (an Heizungen, Türen und Fenstern) bestehen. Ebenso muss gewährleistet sein, dass genügend Luft den Melder erreicht. Wird dieser verdeckt oder in eine Schublade gelegt, ist das nicht der Fall.

Bei Räumen mit Dachschrägen und Brennstätten befindet sich der ideale Montageort an der höchsten Position. Zu beachten ist jedoch, dass zur Raumspritze 30 cm Abstand gewahrt werden müssen, da sich dort eine Totluftzone befindet.

Achten Sie beim Anbringen des Geräts auch auf räumliche Unterteilungen und wählen Sie den Überwachungsstandort so, dass die mögliche CO-Quelle und der Melder nicht durch eine solche Einrichtung getrennt sind.

Die Messung der CO-Konzentration ist natürlich innerhalb von Gebäuden sinnvoll. Hinzukommt, dass der Melder der Witterung nicht direkt ausgesetzt werden darf. Eine Besonderheit stellen Wohnwagen und Boote dar. Hier gelten die oben beschriebenen Abstandsregeln zu Wänden und Zugluftbereichen ebenso.

In jedem Fall sollten Sie die Bedienungsanleitung beachten.

Wie funktioniert ein CO-Melder?

Kohlenmonoxidmelder verfügen über einen elektrochemischen Sensor, der die CO-Konzentration innerhalb des Melders misst. Der Funktionsumfang verschiedener CO-Melder variiert jedoch. Mindestens jedoch gibt jedes Gerät ein Signal ab einer Konzentration von 50 ppm ab. Ab 30 ppm wird eine erhöhter CO-gehalt in der Luft festgestellt und ggf. im Display angezeigt. Körperlich beeinträchtigte Personen sollten ggf. auf ein Gerät mit höherer Empfindlichkeit zurückgreifen, um zusätzliche Zeit zur Evakuierung zu gewinnen. Relevant bei der Alarmierung ist nicht nur die Konzentration, sondern auch die Dauer dieser.

Mithilfe des elektrochemischen Sensors reagiert Zinndioxid mit dem Kohlenstoffmonoxid zu Kohlendioxid, sodass die Leitfähigkeit innerhalb des Melders erhöht wird. Diese Daten werden ausgewertet und führen ggf. zum Alarm.

Wie testet man einen CO-Melder?

Der erste Test sollte nach der Montage erfolgen. Später ist der Melder in regelmäßigen Abständen (wöchentlich) zu testen. Zusätzlich wird eine Untersuchung nach längerer Abwesenheit von der Wohnung und Reparaturen am Warngerät oder der Hauselektrik empfohlen.

Prüfen Sie dabei die Funktionstüchtigkeit und die Stromversorgung. Dabei ist den Herstellerangaben zu folgen.

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, das Signal über den Testknopf zu prüfen oder einen Test mit Kohlenmonoxid durchzuführen. Folgende Vorgehensweise ist jedoch mit größter Vorsicht und Sorgfalt auszuführen.

Als Quelle für das Kohlenmonoxid wird ein Räucherstäbchen oder eine Zigarette verwendet. Dabei wird der Melder in einer Tüte verpackt und diese mit ausreichend Rauch gefüllt. Anschließend wird diese Tüte verschlossen und das Gerät sollte eine erhöhte CO-Konzentration melden.

Im Rahmen der Prüfung ist auch die Reinigung ratsam. Verwenden Sie dazu jedoch nur ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zum Abwischen, keine chemischen Reinigungsmittel! Zusätzlich können die Öffnungen behutsam mit einem Staubsauer von Staub befreit werden.

Welche Normen muss ein CO-Melder erfüllen?

Zwei Normen sind im Zusammenhang mit CO-Meldern von Bedeutung:

• EN 50291-1: Elektrische Geräte für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern – Teil 1: Prüfverfahren und Anforderungen an das Betriebsverhalten

• EN 50291-2: Elektrische Geräte für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern – Teil 2: Ortsfeste elektrische Geräte zum kontinuierlichen Betrieb in Freizeitfahrzeugen und ähnlichen Umgebungen einschließlich Sportbooten – Ergänzende Prüfverfahren und Anforderungen an das Betriebsverhalten

• DIN EN 50270: Elektromagnetische Verträglichkeit – Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von brennbaren Gasen, toxischen Gasen oder Sauerstoff

• DIN EN 60335-1: Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Ausschlaggebend ist hier die Europäische Norm 50291. Hier heißt es, dass bei

• 30 ppm kein Alarm (innerhalb von 120 min)

• 50 ppm kein Alarm innerhalb von 60 min, aber spätestens nach 90 min

• 100 ppm kein Alarm innerhalb von 10 min, aber spätestens nach 40 min

•300 ppm ein Alarm spätestens nach 3 min

mit 85 dB(A) in 1 m Entfernung sowie ein optisches Signal ausgesendet werden muss.

Wo kann man CO-Melder kaufen?

Co-Melder können Sie im Online-Fachhandel, in Baumärkten und Elektronikgeschäften kaufen. Wichtiger ist die Antwort auf die Frage, welchen Melder Sie kaufen möchten. Anhand dieser Informationen können Sie Angebote vergleichen und die Verfügbarkeit bei verschiedenen Händler prüfen. Online haben Sie den Vorteil, die Waren innerhalb von 14 Tagen zurückzusenden, sofern Ihnen diese nicht zusagt. Andererseits fehlt hier oft der persönliche Aspekt. Prüfen Sie deshalb gerade beim Kauf im Internet Kundenbewertungen und den gesamten Internetauftritt. Erscheint Ihnen der Anbieter vertrauenswürdig?

Meine Empfehlung:

Pingback: Gefahrenquellen einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid